300 Jahre Schwerter-Jubiläum

-

Es war einmal ein junger Mann, der am 19. Januar im Jahre 1706 als einer von sechs Freiberger Bergknappen auf der Albrechtsburg Meißen eintraf, um Johann Friedrich Böttger zu dienen. Dass Ihnen der Name Böttger vermutlich bekannt vorkommt, hat einen guten Grund, denn dem Alchemisten gelang es 1707 gemeinsam mit Ehrenfried Walther von Tschirnhaus das erste europäische Hartporzellan herzustellen. Der 21-jährige Samuel Stölzel, der im Dorf Scharfenberg unweit der Stadt Meißen geboren wurde und die Albrechtsburg bisher nur von außen betrachten durfte, sollte fortan in der Burg als Schlämmer und Brenner tätig sein, um die Porzellanherstellung weiter vorantreiben zu können.

Es war einmal ein junger Mann, der am 19. Januar im Jahre 1706 als einer von sechs Freiberger Bergknappen auf der Albrechtsburg Meißen eintraf, um Johann Friedrich Böttger zu dienen. Dass Ihnen der Name Böttger vermutlich bekannt vorkommt, hat einen guten Grund, denn dem Alchemisten gelang es 1707 gemeinsam mit Ehrenfried Walther von Tschirnhaus das erste europäische Hartporzellan herzustellen. Der 21-jährige Samuel Stölzel, der im Dorf Scharfenberg unweit der Stadt Meißen geboren wurde und die Albrechtsburg bisher nur von außen betrachten durfte, sollte fortan in der Burg als Schlämmer und Brenner tätig sein, um die Porzellanherstellung weiter vorantreiben zu können.

1710 wurde schließlich die erste europäische Porzellanmanufaktur von August dem Starken gegründet, der Böttger die Leitung der „Königlich-Sächsischen Porzellanmanufaktur zu Meißen“ anvertraute. Stölzel gelang es bis 1719 Arkanist und Obermeister der Manufaktur zu werden. Die Aufgaben eines Arkanisten waren die Zubereitung der Porzellanmasse, das Brennen sowie die Farbgestaltung, Vergoldung und Glasur, was selbstverständlich voraussetzte, dass Stölzel die geheime Rezeptur Meissener Porzellans erfuhr. Doch was geschah 1719? Der inzwischen 34-jährige schwängerte eine Frau, benötigte Geld und floh nach Wien, wo ihm ein überaus hohes Jahresgehalt, eine Wohnung und weitere Anreize versprochen wurden. So kam es, dass die zweite Porzellanmanufaktur Europas in Wien gegründet wurde, die zunächst alles kopierte, was aus Meissen kam. Der damalige Manufaktur-Inspektor Johann Melchior Steinbrück wollte dies nicht auf sich sitzen lassen und schlug 1722 vor, die gekreuzten Schwerter des kursächsischen Wappens zur Kennzeichnung der originalen Meissener Porzellane zu verwenden. Bis heute werden die Schwerter in kobaltblauer Unterglasurmalerei von dafür eigens ausgebildeten „Schwerterern“ auf jedes einzelne Porzellan von Hand aufgetragen.

„Seit 300 Jahren stehen die Gekreuzten Schwerter für Kunsthandwerk in Vollendung.“

-

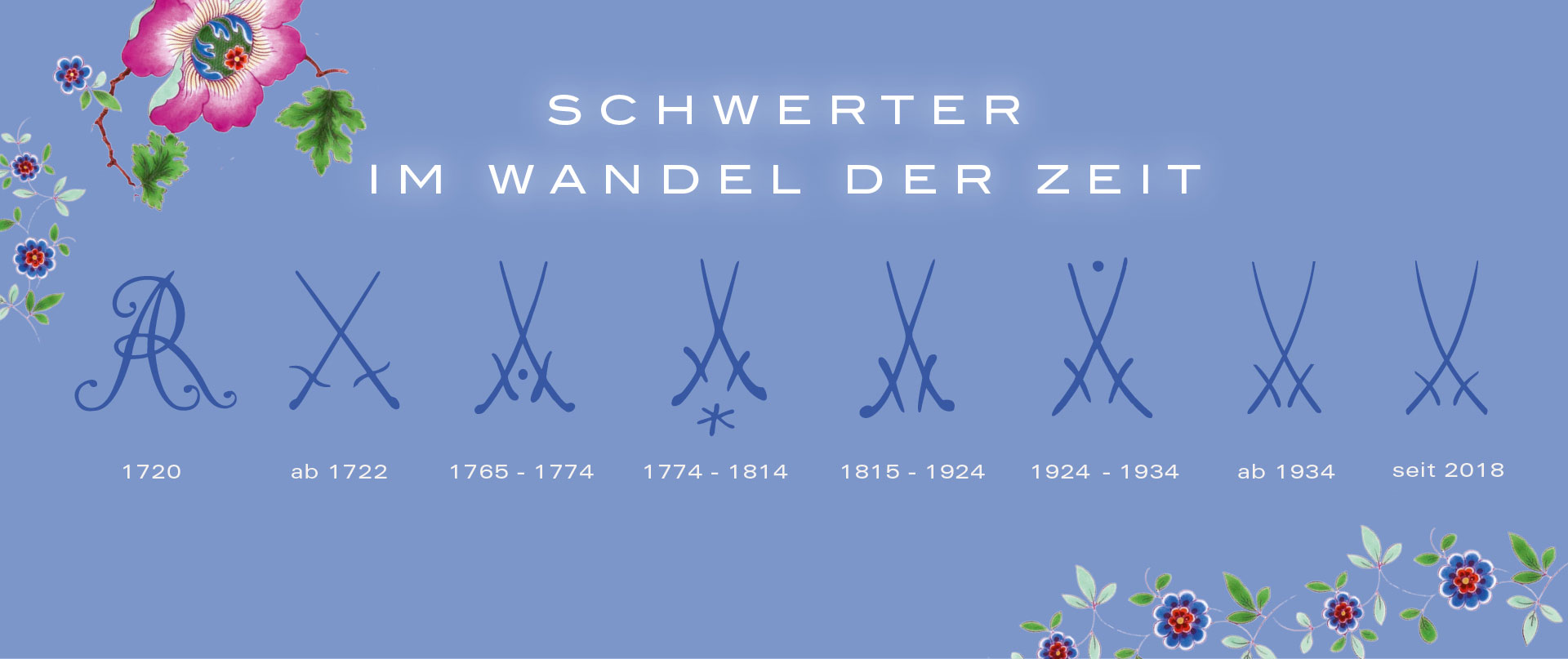

So feiert MEISSEN in diesem Jahr das „300 Jahre Schwerter-Jubiläum“ und legt besonderes Augenmerk auf den Wandel der Schwerter im Laufe der Jahrhunderte – sie blieben stets wiedererkennbar und ikonisch, doch erzählt die Schwerter-Entwicklung von verschiedenen Epochen und dem reichen Erbe der Manufaktur. Nachdem die sächsischen Kurschwerter 1722 eingeführt wurden, kennzeichnete man die Porzellane ab 1765 bis 1774 mit der so genannten „Punktschwertermarke“ als Originale, wobei die genaue Bedeutung des Punktes bis heute ein Mysterium ist. Es ist die erste große Blütezeit Meissens: unter der Leitung von Johann Gregorius Höroldt entstehen erste hitzebeständige Unter- und Aufglasurfarben mit denen ungeahnt farbenprächtige Dekore wie die „Chinoserien“ oder das „Zwiebelmuster“ möglich waren. Johann Joachim Kaendler erschuf das Opus Magnum deutscher Barockkunst – das „Schwanenservice“ mit über 2.200 Einzelteilen – sowie eine der herausragendsten Arbeiten aller Zeiten, die „Schneeballblüten“.

So feiert MEISSEN in diesem Jahr das „300 Jahre Schwerter-Jubiläum“ und legt besonderes Augenmerk auf den Wandel der Schwerter im Laufe der Jahrhunderte – sie blieben stets wiedererkennbar und ikonisch, doch erzählt die Schwerter-Entwicklung von verschiedenen Epochen und dem reichen Erbe der Manufaktur. Nachdem die sächsischen Kurschwerter 1722 eingeführt wurden, kennzeichnete man die Porzellane ab 1765 bis 1774 mit der so genannten „Punktschwertermarke“ als Originale, wobei die genaue Bedeutung des Punktes bis heute ein Mysterium ist. Es ist die erste große Blütezeit Meissens: unter der Leitung von Johann Gregorius Höroldt entstehen erste hitzebeständige Unter- und Aufglasurfarben mit denen ungeahnt farbenprächtige Dekore wie die „Chinoserien“ oder das „Zwiebelmuster“ möglich waren. Johann Joachim Kaendler erschuf das Opus Magnum deutscher Barockkunst – das „Schwanenservice“ mit über 2.200 Einzelteilen – sowie eine der herausragendsten Arbeiten aller Zeiten, die „Schneeballblüten“.

Ab 1774 wird das Markenzeichen mit einem „Marcolini-Stern“ unterhalb der Schwerter versehen. Mit dem neuen Direktor Graf Marcolini verdrängt eine strengere Orientierung an Architektur- und Zierformen der Antike die barocke Farbgebung zugunsten einer Ton-in-Ton-Malerei. Mit dem neuen Direktor Carl Wilhelm von Oppel ab 1814 verändern sich die Schwerter erneut und zeichnen sich fortan durch breite, unregelmäßige Pinselstriche aus. Von Oppel setzt notwendige Veränderungen auf künstlerischem und technischem Gebiet in Gang. Mit der Berufung Heinrich Gottlob Kühns holt er einen Betriebsinspektor nach Meißen, dem die wichtigsten technologischen Innovationen dieser Zeit zuzuschreiben sind. Noch heute ziert die damals entwickelte Glanzgold-Veredelung zahlreiche elegante Porzellane. Schon bald werden die Räume der Albrechtsburg zu klein, ihre Wege zu lang oder zu umständlich, weswegen von 1861 bis 1864 der Neubau der Betriebsstätte im Meissener Triebischtal entsteht. Bis heute ist hier der einzige Produktionsstandort der Manufaktur weltweit.

1918 erfolgt mit dem Sturz der deutschen Monarchie die Umbenennung zur Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen. Im gleichen Jahr wird Max Adolf Pfeiffer zum Direktor der Manufaktur ernannt. Unter seiner Leitung erreichen die künstlerischen Leistungen bei MEISSEN eine Höhe, die vergleichbar sind mit denen der ersten Blütezeit im 18. Jahrhundert. Pfeiffer verpflichtet Künstler wie die Ausnahmetalente Paul Scheurich und Max Esser, die dem Porzellan neue Ausdrucksmöglichkeiten verleihen. Die Gekreuzten Schwerter erhalten von 1924 bis 1934 den „Pfeiffer-Punkt“ zwischen den Klingen. Nach 1934 wurde die gleichförmige Schwertermarke nur noch äußerst geringfügig verändert. Sie stehen nun seit 300 Jahren für Kunsthandwerk in Vollendung.